农业小气候观测设备能够实时、精准地监测农田、果园、温室等微环境中的温度、湿度、光照、风速、雨量等关键气象要素,为作物生长调控、灌溉施肥、病虫害预警和防灾减灾提供科学依据。其数据的准确性与可靠性,直接取决于设备的正确安装与规范操作。掌握

农业小气候观测设备的正确使用方法,是发挥其智慧监测效能的关键。

第一步:选址与布局规划

选择具有代表性的观测点,避开建筑物、树林、水塘等遮挡或反射源,确保数据真实反映目标区域气候。设备应安装在作物冠层上方1-1.5米处,避免机械作业碰撞。对于大面积农田,可布设多个站点形成监测网络,实现空间化数据覆盖。

第二步:传感器安装与校准

空气温湿度传感器:安装于百叶箱内,确保通风良好,避免阳光直射或地面热辐射影响。

土壤温湿度传感器:按监测深度(如10cm、20cm)垂直插入土壤,探头与土壤紧密接触,避免空隙。

光照传感器:水平安装于支架顶端,确保感光面无遮挡。

风速风向传感器:安装在最高处,周围无遮挡,保证360°自由进风。

雨量传感器:水平固定,进水口远离滴水或溅水区域。

所有传感器安装后,需进行现场校准或比对,确保初始数据准确。

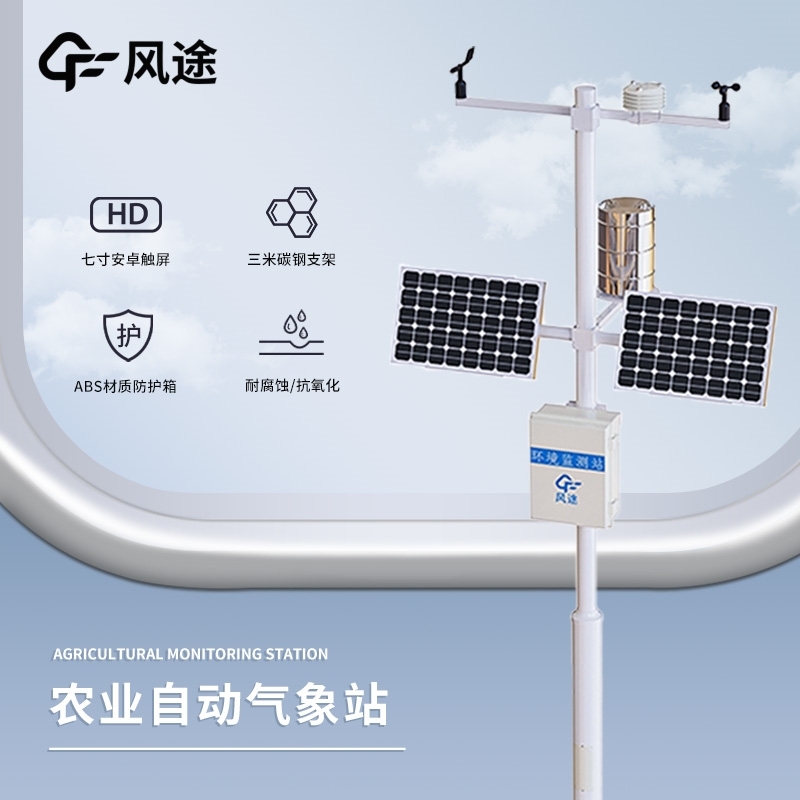

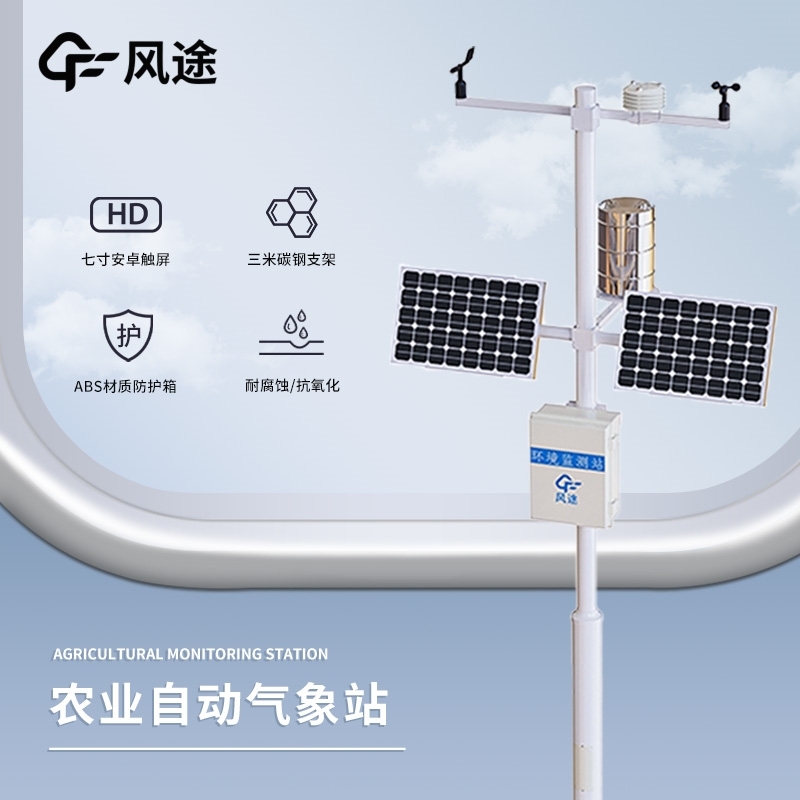

第三步:设备固定与防护

使用防腐蚀立杆与紧固件将设备牢固固定,防止大风刮倒。百叶箱、接线盒等外壳密封良好,防止雨水、灰尘、昆虫进入。在动物活动频繁区域,加装防护网。

第四步:供电与系统启动

连接太阳能板与蓄电池,确保极性正确。检查电源电压是否正常,再开启数据采集器。启动后,设置设备时间、采集频率(如每10分钟)、报警阈值等参数。

第五步:通信配置与数据验证

配置GPRS、LoRa或4G通信模块,确保信号稳定。通过云平台或本地终端验证数据是否正常上传,检查各传感器读数是否合理(如光照白天高、夜间低),排除接线错误或传感器故障。

第六步:运行监控与日常维护

定期检查设备运行状态:太阳能板是否清洁、蓄电池电量是否充足、数据传输是否中断。每月清理雨量计翻斗、光照传感器表面灰尘,检查土壤传感器周围土壤是否板结或积水。

第七步:季节性调整与异常处理

冬季注意防冻,避免土壤传感器因冻胀移位。雨季前清理雨量计进水口。发现数据异常(如持续高温无变化)时,及时现场排查,必要时重启设备或更换传感器。

产品分类

产品分类 更新时间:2025-10-20

更新时间:2025-10-20  浏览次数:175

浏览次数:175

上一篇:基层防灾工程便携式气象仪有什么用?

上一篇:基层防灾工程便携式气象仪有什么用?